Anatomie du muscle squelettique

Les tissus musculaires sont constitués de fibres musculaires, elles-mêmes composées de cellules.Ces fibres ont les propriétés d’être excitables et contractiles et de développer des forces mécaniques. Les cellules musculaires possèdent toutes de nombreux filaments disposés parallèlement, elles sont constituées d’actine et de myosine. C’est l’interaction actine-myosine qui confère les propriétés musculaires à ce type de tissus.

Il y a trois types de tissus musculaires :

Muscles lisses qui ont une fonction végétative involontaire (intestin)

Muscle cardiaque qui a une contraction involontaire soumise à un automatisme rythmique

Muscles squelettiques qui contrôlent la posture et les mouvements du corps.

Les tissus des muscles squelettiques sont constitués de différents types de fibres.

Les fibres de type Ι : de petits diamètre, elles se contractent lentement. Leur potentiel en termes de puissance et de force est limité mais elles peuvent maintenir durablement leur contraction (effort d’endurance). Elles sont en effet riches en mitochondrie, organites dans lesquels sont brûlées les graisses pour fournir l’énergie.

Les fibres intermédiaires de type ΙΙa

Les fibres de type ΙΙb : de grands diamètres, elles sont de contraction rapide. Elles possèdent peu de mitochondries et sont riches en glycogène. Elles sont adaptées aux efforts brefs et intenses car elles sont rapidement fatigables.

Les fibres Ι sont les premières à être stimulées. Si le cerveau évalue un effort plus important, il donnera l’ordre d’activer les autres types de fibres. Un neurone contrôle de 2 à 2000 fibres musculaires. Chaque unité est constituée d’un même type de fibres et c’est une unité entière qui répond à l’information envoyée par le cerveau. Le principe est celui « du tout ou rien »

Structure microscopique et moléculaire des fibres musculaires

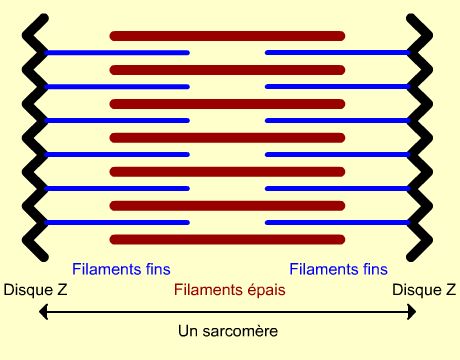

Les fibres sont qualifiées de striées car en microscopie optique, elles présentent une

alternance de zones claires, les bandes I et de zones plus sombres, les bandes A.

Chaque sarcomère est limité à ses deux extrémités par une strie Z. Il comprend une bande A en région médiane et deux demi bandes I de part et d’autres.

Chaque bande A présente dans sa région médiane, une région plus claire, la bande H qui contient une bande sombre appelée M dans sa partie centrale.

L’alternance de zones claires et de zones sombres traduit l’existence de deux sortes de filaments.

La bande I est constituée uniquement de filaments fins associés selon deux orientations opposées de part et d’autres de la strie Z.

La bande A est l’association des deux types de filaments.

La bande H correspond à la seule présence de filaments épais.

Enfin la strie M est une région d’association des filaments épais dans deux directions diamétralement opposées.

Les filaments épais sont constitués par la myosine, les fins sont constitués d’actine. Actine et myosine sont deux protéines contractiles.

Le métabolisme musculaire

La contraction musculaire résulte du glissement des filaments d’actine et de myosine. Elle ne peut se faire que par apport d’énergie. La conversion de l’énergie chimique en énergie mécanique s’effectue grâce à la décomposition de l’Adénosine Triphosphate (ATP).

ATPase

ATP → ADP + PHOSPHATE + Energie

Cependant le stock d’ATP est limité, il faut donc une reconstitution de ce stock. Cette reconstitution est possible à partir de la décomposition de certains substrats qui fournissent à leur tour l’énergie nécessaire à la réaction inverse.

ADP +PHOSPHATE + Energie → ATP

Ces substrats sont répartis en trois filières énergétiques :

La filière énergétique anaérobie alactique :

La filière énergétique aérobie

Le système nerveux

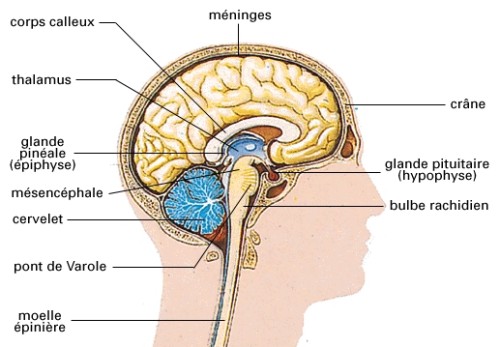

Le système nerveux est un système en réseau, formé du cerveau, des organes de sens, des nerfs, de la moelle épinière… Il véhicule les informations sensorielles et motrices vers les effecteurs et ainsi coordonne les mouvements musculaires et contrôle le fonctionnement des organes. Il régule également les émotions, et l’intellect.

Le système nerveux central

Il

reçoit les informations apportées par le système

nerveux périphérique, les traite à différents

niveaux et renvoie des ordres moteurs qui repartent par le système

périphérique.

Le système nerveux périphérique

►Il apporte des informations au système

nerveux central grâce à des cellules sensorielles

qui peuvent être sensibles à la pression, à la

température, à la douleur, aux étirements.

► Il transmet les ordres du système nerveux central

aux organes via des cellules effectrices ou voie

efférente.

► Il contrôle les relations avec le monde extérieur

grâce aux organes sensoriels

→ système somatique ou cérébro-spinal

► Il contrôle du milieu interne

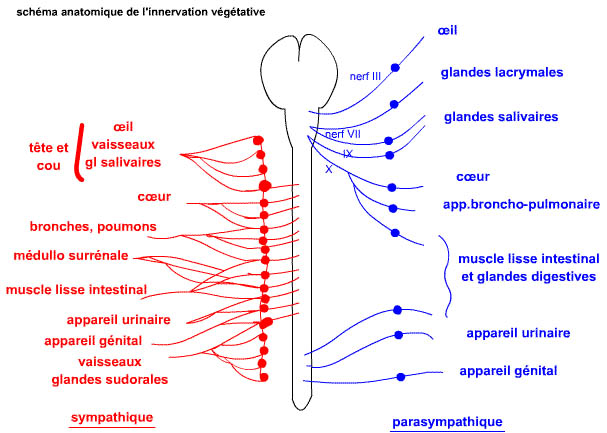

→ système autonome ou végétatif divisé en deux systèmes :

le système sympathique

le système parasympathique

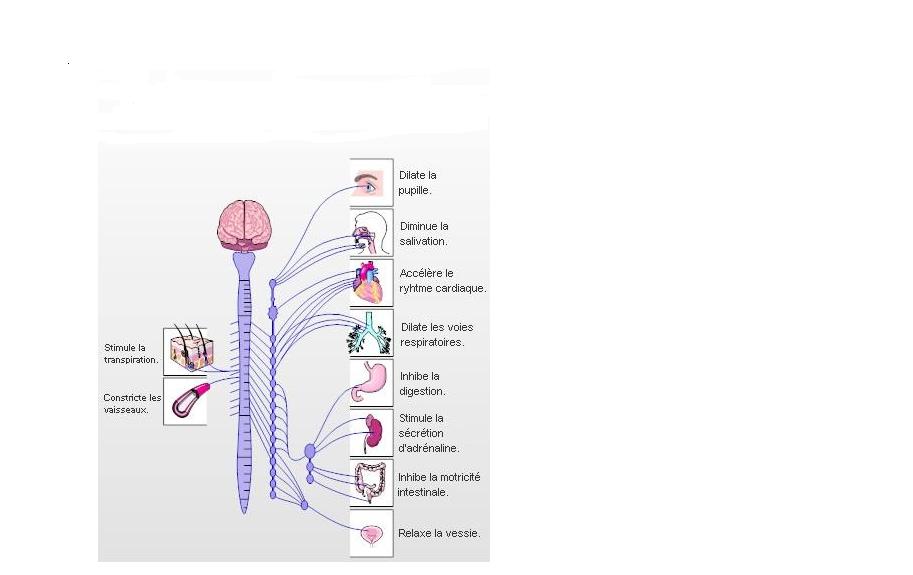

Le système sympathique

Le rôle du système nerveux sympathique est de mettre l’organisme en position de se défendre contre une agression extérieure. Il est mis à contribution quand l’organisme a besoin de puiser dans ses réserves par exemple, lorsqu’il est en difficulté, à l’occasion d’un stress, d’une peur, d’un effort physique ou hypothermie.

Organisation du système sympathique

Une commande centrale au niveau du cerveau communique avec tous les organes en périphérie par l’intermédiaire d’hormones (adrénaline…) et par le biais des nerfs.

Les corps cellulaires préganglionnaires se situent près de la moelle épinière thoracique et lombaire. Ce qui nous donne une chaîne ganglionnaire paravertébrale.

Les neurones post-ganglionnaires quittent ces ganglions pour aller innerver les organes internes.

Cas particulier de la glande médullo-surrénale.

Elle est innervée par le système sympathique et correspond, elle-même, à un ganglion orthosympathique. Elle permet la libération d’Adrénaline et de Noradrénaline.

système nerveux sympathique

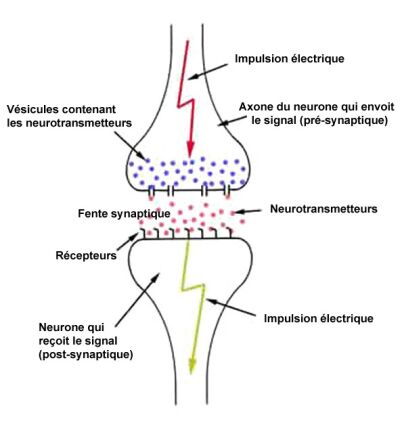

La communication entre les neurones.

L’information nerveuse se propage par l’intermédiaire de cellules appelées neurones que l’on retrouve dans le cerveau et dans le reste du système nerveux (nerfs, moelle épinière).

Le long du neurone l’information est véhiculée sous forme de courant électrique, mais entre deux neurones, au niveau de la synapse, l’échange d’information se fait grâce à des molécules jouant le rôle de messagers chimiques : les neurotransmetteurs.

Ces molécules sont libérées par le premier neurone au niveau de la synapse et vont alors se fixer au niveau du deuxième neurone, sur des récepteurs spécifiques. Le neurone post-synaptique est alors activer ou inhiber (un courant électrique apparaît ou pas). Les neurotransmetteurs retournent ensuite dans le neurone présynaptique grâce aux transporteurs.

Cette transmission d’information entre deux neurones est régulée :

Nombre de neurotransmetteurs libérés

Nombre de récepteurs sur le deuxième neurone

Durée de fixation sur le récepteur

Activité des molécules transporteurs …